Featured

a cura di Sara Catalano

Eco, Cesare Sinatti, Italo Svevo

Come noi, Cesare Sinatti è passato dalle riviste, è giovanissimo ed Eco è il suo secondo romanzo. All’inizio sembra di introdursi nel diario segreto della protagonista, si leggono i suoi pensieri, riprodotti sulla pagina con una personificazione magistrale, poi man mano che la storia si amplia, ci si stacca dal personaggio e si entra nella storia attuale. Le insicurezze, i dubbi, le fragilità da cui nasce poi il coraggio, sono quelle di tutte e di tutti noi. “Eco” sono tutte le risonanze di noi stessi nel mondo, nelle altre persone. A volte tornano come richiami d’amore, altre volte si perdono nelle valli. Un romanzo immersivo e molto intimo, che ci fa riflettere non tanto su ciò che siamo, ma su come agiamo nello spazio che ci è concesso.

Preludio, Carla Madeira, Fazi Editore

Carla Madeira, armata delle lame letterarie più affilate, si riconferma una scrittrice imprescindibile. Con questo romanzo ci permette di guardare nel profondo delle nostre piccole anime, che immaginiamo singole e libere, ma che in realtà sono per sempre legate a quelle degli altri. E con “altri” intendo la nostra famiglia. La storia di Caino e Abele e dei loro genitori è la mistificazione di una storia universale, che si inserisce in un panorama millenario in cui la famiglia è vincolo e destino.

Un romanzo che parla di legami, di scelte e di vendette consumate nel silenzio di un giorno qualsiasi, pieno di allegorie e scritto perfettamente.

Salmo 44, Danilo Kiš, Adelphi

Anche solo la storia di Danilo Kiš vale la lettura di questo libro, molto importante per la nostra storia. Scrittore jugoslavo, scrisse Salmo 44 nel 1960 partendo da un ritaglio di giornale che raccontava di due sopravvissuti a Auschwitz. Questo romanzo parla di una fuga e mette nero su bianco, senza paure, gli orrori e le verità dell’Olocausto. Fondamentale lettura per ricostruire un pezzo della storia dei popoli europei; ma, sopratutto, per capire il presente e per emozionarsi leggendo di come cose quotidiane come l’amore, l’affetto materno e l’amicizia ci caratterizzano come persone, e saranno per sempre motore e slancio verso la libertà.

in collaborazione con CASSIUS&Co.

a cura di Guido Beduschi

Pomes Penyeach è una raccolta di tredici brevi poesie composte da James Joyce tra il 1904 e il 1924. Il titolo è un gioco di parole tra l’inglese ‘poems’ (poesie) e il francese ‘pommes’ (mele), offerte a lettore ‘a un penny l’una’. Tuttavia, come stampato sulla quarta di copertina, il prezzo originale del libro era di uno scellino – ovvero dodici penny, rendendo la tredicesima poesia un omaggio al lettore. La raccolta include alcune dei componimenti più famosi e amati di Joyce, come ‘A Flower Given to My Daughter’ e ‘On the Beach at Fontana’. Ogni testo è accompagnato da luogo e anno di composizione.

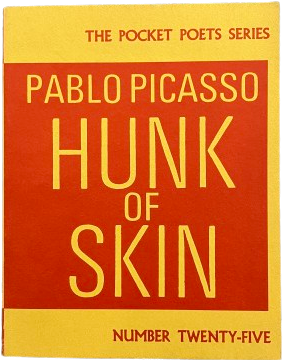

Composto a Cannes tra l’8 e il 9 gennaio 1959, il poemetto Trozo de Piel (tradotto in inglese Hunk of Skin) esprime la nostalgia di Pablo Picasso per la sua infanzia a Malaga, evocando ricordi del suo paese natio. Questa prima edizione americana presenta il testo originale di Picasso a fronte della traduzione inglese del poeta americano Paul Blackburn. Noto per le sue traduzioni dallo spagnolo, Blackburn ha tradotto, oltre all’opera di Picasso, il poema medievale Cantar de Mio Cid, la poesia di Federico García Lorca e Octavio Paz e i racconti brevi di Julio Cortázar. La nota introduttiva a Hunk of Skin è firmata dallo scrittore premio Nobel Camilo José Cela y Trulock.

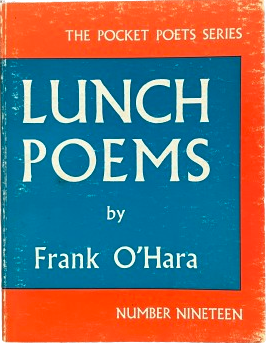

Uscita per la prima volta con City Lights nel 1964, Lunch Poems è una raccolta di poesie dello scrittore newyorchese Frank O’Hara, composta principalmente durante la sua pausa pranzo a Times Square. Il titolo allude anche alla comodità, per il lettore, di portare con sé questo volumetto tascabile e di goderselo durante la propria pausa pranzo. Lunch Poems è ricco di riferimenti alla cultura pop, a figure letterarie, luoghi di New York e alla cerchia di amici del poeta. Un tema prevalente è il desiderio di un legame umano, sia nell’intimità delle amicizie o delle relazioni romantiche, sia in un senso più ampio di cameratismo tra estranei, soprattutto in situazione tragiche.

Su Gálab come esperienza di arcipelago letterario.

Un famoso editor di narrativa disse che esistono due tipi di scriventi: quelli che compongono opere in cui riflettersi (i libri specchio), e quelli che disegnano trame in cui smarrirsi (i libri mappa). Parlare di Gàlab, a qualche mese dalla conclusione della sua seconda edizione, significa fare i conti con questa ipotetica distinzione, e con la possibilità di conciliare i due aspetti. Ma soprattutto di fare i conti con la distinzione più severa di tutte: quella che separa – suo malgrado – chi scrive dal resto del mondo.

Da qui la strada la decidi tu. Scrivi o leggi di specchi, riflessi, frammenti e aloni difficili da smacchiare? Vai al paragrafo (1). Componi scritti con numeri civici, tempi di percorrenza, passaggi a livello e ritardi? Vai al paragrafo (2). Trovi insensata e pretenziosa questa domanda, dubiti del manicheismo e del pensiero binario, scrivi qualcosa che non sai cos’è? Chiudi questo link, oppure dirigiti al paragrafo (3).

(1) Scrivi e al contempo sei presente su una dating app; potrà capitarti di matchare qualcuno che ha letto, nella tua bio, che sogni di scrivere un romanzo strambo. Strambo quanto? Ti chiede il match. Strambo tanto: in pratica entri un bar, ci sono tutti questi scrittori famosi, e uno di loro è una drag queen con la fissa per Eva Brown che di giorno piange davanti alla foto della madre morta: una ex-staffetta partigiana sull’Appennino Ligure. Ne hai mai parlato con qualcuno? ti domanda il match dall’altra parte dell’app. Se hai parlato con qualcuno letterariamente del tuo progetto di romanzo, probabilmente sei stato a Gàlab: vai al paragrafo (4). Se il tuo romanzo è ancora nel cassetto – o peggio, solo nella tua testa – salta al paragrafo (3).

(2) È notte ma non hai sonno, è ancora presto per dormire. Entri in un bar. Al bancone c’è una signora cinese; nell’unico tavolo occupato ci sono Amélie Nothomb, John Cheever, Giuseppe Pontiggia, Amelia Rosselli e Boris Vian. John ti fa segno di avvicinarti, con la mano ti allunga la sedia di fianco a Pontiggia (che suda copiosamente). Ordini la solita cedrata. Pontiggia approfitta della tua comanda per chiedere alla signora cinese di quei fantastici bignè con i lamponi e la chantilly. Tu avvicini la bocca ai capelli di Amèlie e sottovoce le domandi cosa ci fanno tutti lì. Lei con un accento tiepido sussurra qualcosa che non capisci. A quel punto Rosselli si alza, ti passa di fianco, appoggia una mano gelida sulla tua spalla e ti domanda: come si chiamano dieci scrittori attorno a un tavolo? Se vuoi ancora qualche indizio, aspetta e vai al paragrafo (3). Se vuoi subito la risposta – o magari la conosci già – vola al paragrafo (5).

(3) Chi ti fa una domanda del genere presuppone che tu abbia un trauma, o che non esci di casa da molto tempo. Con chi dovresti parlarne per ottenere una risposta? Soprattutto, da quando la scrittura è una questione di confronto? Di alterità? Peggio ancora: di comunità? I libri sono il frutto del genio, e il genio è una pianta individuale. Se la pensi così, questa è la strada per il punto (5). Se invece sei una persona insicura, vanitosa, aerea, sola e annoiata, se pensi che la tua penna, a volte, abbia avuto bisogno di una compagna o una nemica, se pensi che dieci scrittori seduti attorno a un tavolo possano ancora fare qualcosa – e meritare un nome – vai al punto (4).

(4) Scendi in uno scantinato pieno di gente seduta attorno a un tavolo. I presenti hanno letto un tuo racconto, lo hanno trovato ok; vale come biglietto e pagamento. Questa cosa che stai facendo si chiama Gàlab. Sono tutti giovani e tendenzialmente carini. Per combattere un po’ di timidezza ti presenti con una birra in mano (un’altra te la sei bevuta da solo, prima, guardandoli entrare di nascosto). Fai così ogni settimana. Di mercoledì in mercoledì i volti sono gli stessi, ma c’è una editor nuova che edita qua, un critico letterario che critica là; tutti ti ascoltano. Dibattete su avverbi, calchi, ipotassi sconclusionate, ma soprattutto parlate di pezzi di carne incastrati fra i denti, di nonni morti con la settimana enigmistica in mano, di uomini conquistati con i Pokémon, di asini albini, di magliette El Charro, di bambine miracolose. Torni a casa, ti rimetti a scrivere. Quasi subito ti blocchi. Hai due possibilità: insisti nella solitudine, scrivi per conto tuo, sbatti la testa sullo spigolo della scrivania: vai al punto (5). Oppure controlli la chat, invii un messaggio al gruppo di Galàb, il prossimo mercoledì le birre le porti tu. Ti ritrovi al punto (6).

(5) La verità è questa: gli scrittori non si chiamano. Una volta alzati dal tavolo si dirigono fuori dal locale. Probabilmente a quel tavolo non si sono mai incontrati: hai immaginato tutto. Si dimenticano subito di te, tornano nelle loro case, e si convincono di essere gli ultimi esseri viventi sul pianeta. Mai che alzino la cornetta per chiederti come stai. Neanche loro sanno come stanno. Ed è un gran peccato.

Ora puoi cercare un paragrafo tirandolo a sorte, vedere se un colpo di dadi abolirà mai il caso: il caso di essere soli. Puoi tornare al punto che desideri. Se invece questa opzione ti deprime, è il caso ad assisterti: tiri il dado, esce il punto (6).

(6) Chiacchieri un po’ con gli altri. Ci sono chiari esempi di autori o autrici specchio: cercano il migliore espediente di auto-finzione, tendono trappole biografiche, assaporano vita e scritto insieme. Se li guardi in faccia li riconosci quasi subito: la faccia è la tua. Non sono poi così diversi dalle autrici o autori mappa: per scovarli, devi capire dove nascondono corna e tentacoli. Insieme formano una geografia di isole solitarie sparse su acque in cui riflettersi. Un arcipelago di mappe e specchi.